| 26 |

理容師(第48回) |

|

次のうち、鼻翼の付け根から口角の外側に向かう溝はどれか。

|

詳細

|

|

1. 人中

2. 鼻唇溝

3. オトガイ唇溝

4. 赤唇縁

|

鼻唇溝

|

| 27 |

理容師(第48回) |

|

次の骨の構造のうち、造血作用があるものはどれか。

|

詳細

|

|

1. 黄色骨髄

2. 赤色骨髄

3. 海綿質

4. 緻密質

|

赤色骨髄

|

| 28 |

理容師(第48回) |

|

次の筋のうち、副交感神経の興奮により収縮するものはどれか。

|

詳細

|

|

1. 心筋

2. 皮膚血管の平滑筋

3. 気管支の平滑筋

4. 立毛筋

|

気管支の平滑筋

|

| 29 |

理容師(第48回) |

|

次の眼の構造のうち、瞳孔に入る光の量を調節する絞りの働きをするものはどれか。

|

詳細

|

|

1. 角膜

2. 虹彩

3. 硝子体

4. 毛様体

|

虹彩

|

| 30 |

理容師(第48回) |

|

次のうち、リンパ管が合流する血管はどれか。

|

詳細

|

|

1. 静脈

2. 動脈

3. 毛細血管

4. 門脈

|

静脈

|

スポンサー

|

| 31 |

理容師(第48回) |

|

皮膚の構造に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

|

詳細

|

|

1. 表皮は、皮膚表面より順に基底層、有棘(ゆうきょく)層、顆粒(かりゅう)層、角質層の4つの細胞層からなる。

2. 色素細胞(メラノサイト)は、表皮細胞の95%を占める。

3. 真皮の外側には、多量の脂肪を含んだ皮下組織がある。

4. 真皮は表皮の数倍の厚さの層で、膠原(こうげん)線維や弾性線維を含む。

|

真皮は表皮の数倍の厚さの層で、膠原(こうげん)線維や弾性線維を含む。

|

| 32 |

理容師(第48回) |

|

皮膚付属器官の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

|

詳細

|

|

1. 睫毛(しょうもう)(まつ毛)、耳毛、鼻毛以外の毛は、皮膚表面から垂直に生えている。

2. 毛母の部分には色素細胞が多数存在し、毛に色素を与えている。

3. 立毛筋は、毛包の一部がやや隆起した部分(毛隆起)に付着している。

4. 毛は、ケラチンという硫黄を含むタンパク質の一種からなる。

|

睫毛(しょうもう)(まつ毛)、耳毛、鼻毛以外の毛は、皮膚表面から垂直に生えている。

|

| 33 |

理容師(第48回) |

|

皮膚と皮膚付属器官の生理機能に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

|

詳細

|

|

1. 皮膚の表面にある脂肪膜は弱酸性で、細菌などの発育を抑制する。

2. 脂肪膜と角質層のケラチンは、化学的刺激に対する保護の働きをする。

3. 男性ホルモンは、脂腺の発育を促進する。

4. エクリン腺の汗はアルカリ性で、アポクリン腺の汗は酸性である。

|

エクリン腺の汗はアルカリ性で、アポクリン腺の汗は酸性である。

|

| 34 |

理容師(第48回) |

|

皮膚と紫外線に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

|

詳細

|

|

1. 紫外線のうち、UVCの波長が最も長い。

2. UVBは、UVAに比べて皮膚に対する刺激が強い。

3. メラニンが産生され、皮膚の色が濃くなることをサンバーンという。

4. 紫外線により生じる紅斑のことをサンタンという。

|

UVBは、UVAに比べて皮膚に対する刺激が強い。

|

| 35 |

理容師(第48回) |

|

次の感染性皮膚疾患のうち、ウイルスを病原体とするものはどれか。

|

詳細

|

|

1. 伝染性膿痂疹(のうかしん)

2. 疥癬(かいせん)

3. 伝染性軟属腫(ミズイボ)

4. 頭部白癬(はくせん)(シラクモ)

|

伝染性軟属腫(ミズイボ)

|

スポンサー

|

| 36 |

理容師(第48回) |

|

アルコールに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

|

詳細

|

|

1. エタノール(エチルアルコール)は、水に溶けない化合物を化粧品に配合するための溶媒として用いられる。

2. メタノール(メチルアルコール)は、消毒・殺菌作用を持ち、化粧品に配合される。

3. セタノール(セチルアルコール)は、高級アルコールの一種で、乳化助剤として用いられる。

4. グリセリンは、天然の油脂を分解して得られるアルコールの一種である。

|

メタノール(メチルアルコール)は、消毒・殺菌作用を持ち、化粧品に配合される。

|

| 37 |

理容師(第48回) |

|

界面活性剤に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a 界面活性剤は、クリームに用いられることはない。

b 界面活性剤は、水溶液中で必ずイオン化して作用を発揮する。

c 陽イオン界面活性剤は、毛髪への吸着性に優れている。

d アルキル硫酸ナトリウムは、シャンプー剤に用いられる。

|

詳細

|

|

1. aとb

2. bとc

3. cとd

4. aとd

|

cとd

|

| 38 |

理容師(第48回) |

|

香粧品原料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

|

詳細

|

|

1. キトサンは、キチンから得られる高分子化合物である。

2. ラノリンは、羊の毛から得られるロウである。

3. じゃ香(ムスク)は、植物性香料である。

4. β−カロチンは、ニンジンに多く含まれる天然色素である。

|

じゃ香(ムスク)は、植物性香料である。

|

| 39 |

理容師(第48回) |

|

香粧品に用いられる成分とその配合目的に関する次の組合せのうち、誤っているものはどれか。

|

詳細

|

|

1. パラオキシ安息香酸エステル(パラベン) ―― 防腐剤

2. パラアミノ安息香酸エステル ―――――――― 金属イオン封鎖剤(キレート剤)

3. グリセリン ―――――――――――――――― 保湿剤

4. ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)――――― 酸化防止剤

|

パラアミノ安息香酸エステル ―――――――― 金属イオン封鎖剤(キレート剤)

|

| 40 |

理容師(第48回) |

|

パーマ剤やヘアカラーの成分とその配合目的に関する次の組合せのうち、正しいものはどれか。

|

詳細

|

|

1. アンモニア水 ――――――― 調色剤(カップラー)

2. パラフェニレンジアミン ―― 酸化剤

3. レゾルシン ―――――――― アルカリ剤

4. チオグリコール酸 ――――― 還元剤

|

チオグリコール酸 ――――― 還元剤

|

スポンサー

|

| 41 |

理容師(第48回) |

|

次のヘアスタイルのうち、大正時代に流行したものはどれか。

|

詳細

|

|

1. ブロースカット

2. リーゼント

3. スポーツカット

4. チャン刈

|

スポーツカット

|

| 42 |

理容師(第48回) |

|

明治時代の服装に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

|

詳細

|

|

1. 警官や鉄道員などの制服が洋装となった。

2. 女性の車掌(バスガール)が登場し、洋装の制服が採用された。

3. 海老茶袴(えびちゃばかま)が女学生の代名詞として流行した。

4. 宮中における大礼服や通常礼服が洋装と規定された。

|

女性の車掌(バスガール)が登場し、洋装の制服が採用された。

|

| 43 |

理容師(第48回) |

|

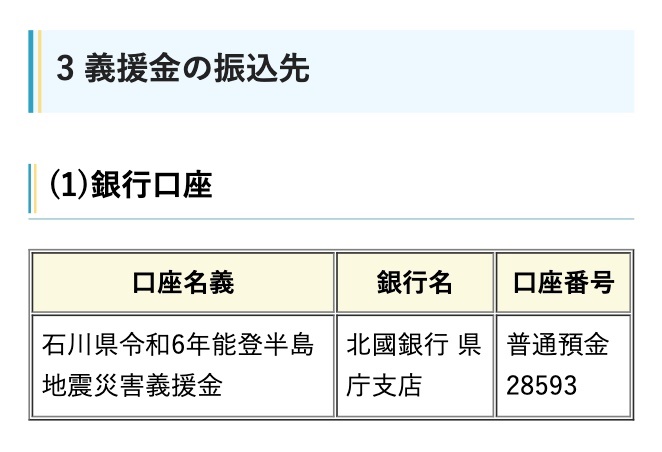

下図の男性の礼装のうち、夜の略式礼装であるタキシードはどれか。

|

詳細

|

|

1.

2.

3.

4.

|

|

| 44 |

理容師(第48回) |

|

刃物の材料に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。

「コバルト鋼には、コバルトが約( A )%含まれていて、炭素鋼に比べさびに( B )、加工性は( C )。」

|

詳細

|

|

1. A:3〜6 B:強く C:低い

2. A:3〜6 B:弱く C:低い

3. A:12〜18 B:強く C:高い

4. A:12〜18 B:弱く C:高い

|

A:3〜6 B:強く C:低い

|

| 45 |

理容師(第48回) |

|

シザーズに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

|

詳細

|

|

1. ひぞは、鋏尖に抜けているものがよい。

2. ひぞこが正しく形成されていれば、鋏身の中ほどで1mmのあきができる。

3. 切れ刃を刃線の形態によって区別すると鎌刃・柳刃・直線刃があり、研磨不良のとき笹刃ができる。

4. 触点の形と幅は、動刃と静刃で同じである。

|

触点の形と幅は、動刃と静刃で同じである。

|

スポンサー

|

| 46 |

理容師(第48回) |

|

カッティングコームに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

|

詳細

|

|

1. 直角櫛は、胴に対する歯の角度が90度である。

2. 引分櫛は、目の並びが粗い歯と細かい歯とからできていて、髪際を刈るのに適している。

3. 角度櫛は、胴に対する歯の角度が柄の側に12度30分傾いている。

4. 荒櫛は、クリッパーライン又は短い部分を刈るのに適している。

|

荒櫛は、クリッパーライン又は短い部分を刈るのに適している。

|

| 47 |

理容師(第48回) |

|

直上線カットに関する次の文章の( )内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。

「毛束の左右どちらかを基準に直角に引き出して切ると、反対側の毛髪が一番( A )なる。スタンダードヘアのカット技法の( B )は、この原理を( C )の関係で応用したものである。」

|

詳細

|

|

1. A:長く B:すくい刈 C:上下

2. A:短く B:すくい刈 C:左右

3. A:短く B:連続刈 C:上下

4. A:長く B:連続刈 C:左右

|

A:長く B:すくい刈 C:上下

|

| 48 |

理容師(第48回) |

|

スタンダードヘアのカッティングに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

|

詳細

|

|

1. ガイドカットとは、重要なポイントの長さを最初に決め、それを基準にカットすることをいう。

2. 毛髪を切ると直線的断面になるが、角度を変えて切ることにより多面的なカットになり、自然なシルエットを作ることができる。

3. 毛髪は短くすると立ちやすく、長いと重みでねる。

4. 仕上刈は、基礎刈で作ったスタイルの高い部分から低い部分へ修正しながら行う。

|

仕上刈は、基礎刈で作ったスタイルの高い部分から低い部分へ修正しながら行う。

|

| 49 |

理容師(第48回) |

|

次のスタンダードヘアのカット技法のうち、主に長髪部に用いられるものの組合せはどれか。

a 押し刈

b 指間刈

c すくい刈

d 固定刈

|

詳細

|

|

1. aとb

2. bとc

3. cとd

4. aとd

|

bとc

|

| 50 |

理容師(第48回) |

|

ワインディングに関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a ハーフステムは、ややボリュームを必要とする部分に使用する。

b 輪ゴムは、毛折れを防ぐためにピボットポイントにとめる。

c ロングステムは、輪ゴムを頭皮面と垂直にかけてとめる。

d ノンステムは、ロッドの中心線とストランドのベースの中心線が同一線上になる。

|

詳細

|

|

1. aとb

2. bとc

3. cとd

4. aとd

|

aとb

|

スポンサー

|