| 26 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

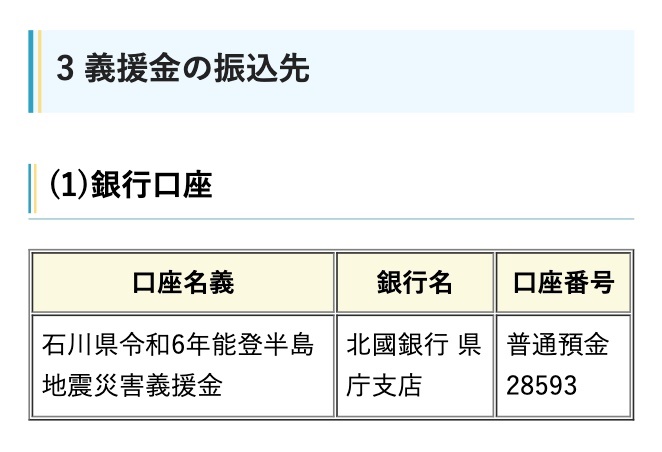

使用電圧100Vの低圧電路に、地絡が生じた場合0.1秒で自動的に電路を遮断する装置が施してある。この電路の屋外にD種接地工事が必要な自動販売機がある。その接地抵抗値a[MΩ]と電路の絶縁抵抗値b[MΩ]の組合せとして、「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「電気設備の技術基準の解釈」に適合していないものは。

|

詳細

|

|

1. a:600 b:2.0

2. a:500 b:1.0

3. a:100 b:0.2

4. a:10 b:0.1

|

a:600 b:2.0

|

| 27 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

単相交流電源から負荷に至る回路において、電圧計、電流計、電力計の結線方法として、正しいものは。

|

詳細

|

|

1.

2.

3.

4.

|

|

| 28 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

「電気工事士法」において、第二種電気工事士であっても従事できない作業は。

|

詳細

|

|

1. 一般用電気工作物の配線器具に電線を接続する作業

2. 一般用電気工作物に接地線を取り付ける作業

3. 自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の地中電線用の管を設置する作業

4. 自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業

|

自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業

|

| 29 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

「電気用品安全法」の適用を受ける電気用品に関する記述として、誤っているものは。

|

詳細

|

|

1.

2.

3.

4.

|

|

| 30 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

「電気設備に関する技術基準を定める省令」における電路の保護対策について記述したものである。次の空欄A及びBの組合せとして、正しいものは。

電路の( A )には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。

また、電路には、( B )が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、( B )遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等( B )による危険のおそれがない場合は、この限りでない。

|

詳細

|

|

1. A:必要な箇所 B:地絡

2. A:すべての分岐回路 B:過電流

3. A:必要な箇所 B:過電流

4. A:すべての分岐回路 B:地絡

|

A:必要な箇所 B:地絡

|

スポンサー

|

| 31 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

①で示す図記号の名称は。

|

詳細

|

|

1. 白熱灯

2. 通路誘導灯

3. 確認表示灯

4. 位置表示灯

|

確認表示灯

|

| 32 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

②で示す図記号の名称は。

|

詳細

|

|

1. 一般形点滅器

2. 一般形調光器

3. ワイド形調光器

4. ワイドハンドル形点滅器

|

ワイドハンドル形点滅器

|

| 33 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

③で示す器具の接地工事における接地抵抗の許容される最大値[Ω]は。

|

詳細

|

|

1. 10

2. 100

3. 300

4. 500

|

500

|

| 34 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

④の部分の最少電線本数(心線数)は。

|

詳細

|

|

1. 2

2. 3

3. 4

4. 5

|

4

|

| 35 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

⑤で示す図記号の名称は。

|

詳細

|

|

1. プルボックス

2. VVF用ジョイントボックス

3. ジャンクションボックス

4. ジョイントボックス

|

ジョイントボックス

|

スポンサー

|

| 36 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

⑥で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。

|

詳細

|

|

1. 0.1

2. 0.2

3. 0.3

4. 0.4

|

0.1

|

| 37 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

⑦で示す図記号の名称は。

|

詳細

|

|

1. タイマ付スイッチ

2. 遅延スイッチ

3. 自動点滅器

4. 熱線式自動スイッチ

|

熱線式自動スイッチ

|

| 38 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

⑧で示す部分の小勢力回路で使用できる電線(軟銅線)の最小太さの直径[mm]は。

|

詳細

|

|

1. 0.8

2. 1.2

3. 1.6

4. 2

|

0.8

|

| 39 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

⑨で示す部分の配線工事で用いる管の種類は。

|

詳細

|

|

1. 硬質ポリ塩化ビニル電線管

2. 波付硬質合成樹脂管

3. 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管

4. 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

|

波付硬質合成樹脂管

|

| 40 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

⑩で示す部分の工事方法で施工できない工事方法は。

|

詳細

|

|

1. 金属管工事

2. 合成樹脂管工事

3. がいし引き工事

4. ケーブル工事

|

金属管工事

|

スポンサー

|

| 41 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

⑪で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。

ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。

|

詳細

|

|

1.

2.

3.

4.

|

|

| 42 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

⑫で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。

ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。

|

詳細

|

|

1.

2.

3.

4.

|

|

| 43 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

⑬で示す点滅器の取付け工事に使用する材料として、適切なものは。

|

詳細

|

|

1.

2.

3.

4.

|

|

| 44 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

⑭で示す図記号の機器は。

|

詳細

|

|

1.

2.

3.

4.

|

|

| 45 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

⑮で示す部分の配線を器具の裏面から見たものである。正しいものは。

ただし、電線の色別は、白色は電源からの接地側電線、黒色は電源からの非接地側電線、赤色は負荷に結線する電線とする。

|

詳細

|

|

1.

2.

3.

4.

|

|

スポンサー

|

| 46 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

⑯で示す部分に使用するケーブルで、適切なものは。

|

詳細

|

|

1.

2.

3.

4.

|

|

| 47 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

⑰で示すボックス内の接続をリングスリーブで圧着接続した場合のリングスリーブの種類、個数及び圧着接続後の刻印との組合せで、正しいものは。

ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。また、写真に示すリングスリーブ中央の〇、小、中は刻印を表す。

|

詳細

|

|

1.

2.

3.

4.

|

|

| 48 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

この配線図で、使用しているコンセントは。

|

詳細

|

|

1.

2.

3.

4.

|

|

| 49 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

この配線図で使用していないスイッチは。

ただし、写真下の図は、接点の構成を示す。

|

詳細

|

|

1.

2.

3.

4.

|

|

| 50 |

第二種電気工事士「令和5年度 上期」 午前 |

|

この配線図の施工に関して、一般的に使用するものの組合せで、不適切なものは。

|

詳細

|

|

1.

2.

3.

4.

|

|

スポンサー

|